Entretien croisé entre Ann Messner et Thomas Lasbouygues

D’où parlez-vous ? Comment vous définissez-vous ?

Thomas Lasbouygues : Je me considère avant tout comme un habitant et usager des espaces quotidien, urbain et institutionnel. Dans ma pratique, je me vois comme un agent public au service du vivant, médiateur de l’usage sensible des médias, agissant dans ces différents écosystèmes. La ville est à la fois mon espace de travail, ma matière première et mon lieu de diffusion. Je m’efforce d’être conscient et d’interroger l’environnement dans lequel je vis.

Ann Messner : En répondant à ces questions, je vais tenter de maintenir une certaine forme de désordre, afin d’atteindre quelque chose de sensible, pertinent et révélateur. Travailler dans le domaine public est un choix, nourri par de nombreuses expériences et par des petites, mais constantes, décisions. Ma voix, ou la position depuis laquelle je m’exprime, a évolué au fil des décennies et dépend de l’endroit où je me situe dans chaque projet ou dans des ensembles d’œuvres de ma démarche.

TL : En tant qu’humain, homme blanc cis hétéro, j’ai ce privilège de pouvoir naviguer entres les espaces, à la fois administratifs et institutionnels. J’ai une réelle implication et une conscience de la fragilité des droits sociaux et du système associatif, d’où mon engagement et mon implication pour les pérenniser. J’interviens dans l’espace réel et virtuel, en questionnant le vivant — humain et non humain — et la technologie avec des modes opératoires comme l’enquête, l’arpentage, le glanage, le pistage le piratage et la cartographie. J’utilise à la fois des outils analogiques et numériques. J’explore et expérimente ces réseaux à la recherche de failles, d’espace oubliés et abandonnés. Mon objectif est de partager ces expériences, mettre en lumière les interstices, fabriquer des récits communs et déplacer l’usage des outils médiatiques.

AM : J’essaie de parler depuis une situation ou un contexte donnés, jamais de l’extérieur ni depuis une position d’autorité ou de « sachante », mais plutôt depuis une position d’incertitude, engagée dans une intention de

Thomas Lasbouygues et les étudiants DIMA du CFA agricole d’Obernai, Agroglyphe, 2018. Obernai (FR).

Intervention collaborative dans un champ cultivé pour la protection du Grand Hamster d’Alsace.

Vidéo, Full HD, couleur, son, 16 : 9. 9 min 39 sec.

recherche de clarification au sein d’une expérience spécifique, souvent collective. Parfois, l’intention demeure floue, peut-être mal orientée, exigeant une réévaluation du travail, de sa réussite et de ses échecs, voire une compréhension de ce qui constitue le désir de réussite ; cela fait partie du processus. Il faut qu’il y ait toujours une part de risque, quelque chose en jeu. Je ne fais pas référence à mon identité (bien que je reconnaisse que celle-ci me place dans une position de privilège), mais je dois être directement impliquée dans les enjeux que le travail soulève. Je ne décrirais pas ma voix comme celle d’un acteur rationnel, mais plutôt comme une voix engagée dans un langage de déconstruction poétique. Je reconnais toutefois la responsabilité que j’assume dans chacune de mes actions.

De quelles manières l’intervention urbaine permet-elle de mettre en lumière des enjeux sociaux ?

AM : Il me semble important d’explorer ce que nous entendons par « intervention urbaine », plutôt que de supposer une compréhension commune, puisque nos références et expériences diffèrent. Ma propre compréhension de ce qui pourrait constituer une intervention urbaine a évolué au fil des décennies de pratique créative. Au cœur de cette démarche, il y a toujours eu le désir d’explorer des lieux physiques, de s’engager auprès de personnes réelles. Par « réel », j’entends les conditions de vie d’un espace public ou d’une circonstance particulière à travers lesquelles les individus doivent négocier et naviguer au quotidien. Chaque contexte possède sa propre structure inhérente à laquelle il faut se confronter. Pour moi, l’intervention réside dans la manière dont une œuvre s’oppose ou agit de façon subversive à l’intérieur des paramètres inscrits d’un lieu ou d’une condition donnée, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités de perceptions discursives dans une situation médiocre ou restrictive.

TL : Mon travail en ville questionne la place de l’autorité, la gouvernance et le contrôle des corps à travers l’architecture, l’urbanisme et les différents outils technologiques comme la vidéosurveillance et les logiciels de reconnaissance faciale. Par exemple, lors de la performance participative L’homme gris et la stratégie du grotesque je propose aux participants d’adopter des démarches et des comportements atypiques pour se mouvoir dans l’espace public et ainsi échapper à l’angle de captation des caméras de vidéosurveillance, mais ce faisant le badaud les repère comme groupe formant une probable menace. Cela met en exergue la difficulté d’évaluer une menace réelle par l’analyse des images, en résonance avec « Collateral Damage », le leaks révélé par Julian Assange (où un journaliste est pris pour un terroriste — et tué — car son trépied est confondu avec une arme). Sur une tonalité plus légère, cette performance s’inspire d’une vidéo des Monty Python, Le Ministère des démarches ridicules et ouvre le rapport à la caricature du pouvoir et aux célébrations carnavalesques populaires qui se jouent des codes sociaux. L’engagement politique se joue par le corps en présence dans l’espace public : regroupement, manifestation, occupation. D’où mon intérêt pour la forme performative et l’étude de divers stratégies de résistance à l’autorité contre stratégie du maintien de l’ordre face aux comportements insurrectionnels. L’arme commune est l’accès à l’information.

AM : L’espace urbain est multiple, indompté en tant que creuset de différences entre les individus qui le fréquentent. Il invite des points de référence conflictuels, certains plus sympathiques que d’autres, mais tous présents dans la même marmite bouillonnante. Sur un plan personnel, c’est ce mélange irrévérencieux qui m’a toujours fascinée dans le travail direct en milieu urbain, avec l’impossibilité d’anticiper qui sera l’audience, comment elle percevra et réagira à l’œuvre. Il est arrivé que cela soit absolument magique, lorsqu’une convergence d’inconnu·es improbables partageaient soudainement un intérêt commun pour celle-ci. En 1986, j’ai obtenu « l’autorisation » de placer temporairement un ensemble de volumes à l’échelle du corps humain sur un terre-plein au centre de Times Square. L’accès à cet espace avait été l’objet de négociations complexes, mais fut finalement accordé. Les années 1980 à New York ont été le summum de l’opposition municipale à la culture urbaine et au graffiti, et Times Square, ce carrefour central vibrant d’identité urbaine, était considéré comme délabré par les urbanistes. Le terre-plein était un site utilisé pour le breakdance et l’introduction de ces objets sculpturaux aurait pu être perçue comme une prise de territoire antagoniste. L’œuvre fut au contraire accueillie dans le rituel de la danse et, durant les six mois de sa présence dans ce lieu public parmi les plus délaissés, ces cinq objets à l’échelle humaine furent intégrés comme participants à une vie publique tumultueuse. L’esprit du plus rude des espaces publics de la ville s’est révélé être un interlocuteur généreux. J’ai compris que le vernaculaire de la culture urbaine, s’il est embrassé et célébré, plutôt que diabolisé et criminalisé, crée un terrain commun, participatif et dynamique. Ce n’est pas ce que l’on observe dans la version « surpolicée » et sponsorisée par les entreprises du Times Square d’aujourd’hui.

Ann Messner, Meteor, 1987, Times Square, New York (US).

Installation temporaire pour un an. Production : Public Art Fund.

TL : La politique autoritaire s’exprime dans l’urbanisme à travers des espaces permettant le contrôle des foules pour faciliter l’intervention policière ou par l’installation de dispositifs de prévention situationnelle comme les « anti-sites » qui empêchent les personnes sans-abri d’occuper l’espace public. Dans mon projet Tente sonore, j’évoque l’impossibilité pour les personnes sans-abri d’habiter l’espace public et l’invisibilisation qui en découle. L’installation que je propose fixe une mémoire de leurs histoires de vie et prend à témoin les badauds qui détournent habituellement le regard. Certaines interventions que je réalise sont illégales, comme le brouillage d’onde, le piratage de signal radio et de vidéosurveillance. Je propose des actions de désobéissance civile et demande aux spectateur·ices du défilé de faire un choix ; il doit s’engager pénalement — signature de contrat de droit à l’image, décharges de responsabilité, etc. — pour accéder ou prendre part à l’œuvre. Il est question de mettre en évidence « le droit à la ville » par un

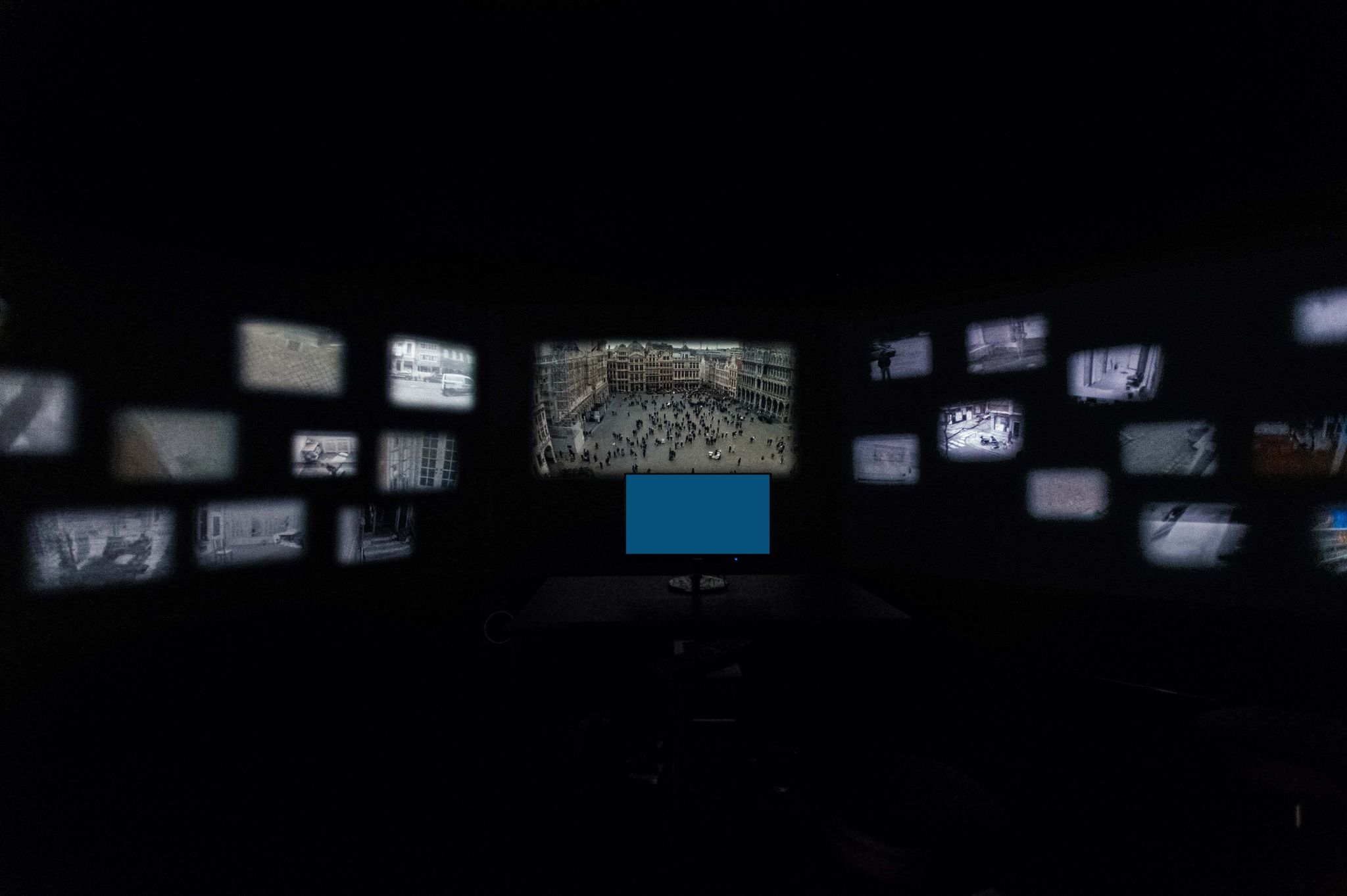

Thomas Lasbouygues, Kevin Senant, Bystanders, 2021.

Captation pirate de flux de vidéosurveillance, installation vidéo, écrans multiples. Dimensions variables.

jeu d’activations technologiques, où l’espace urbain est pensé comme un espace de médiation. Cette typologie d’actions peut être qualifiée de « sousveillance » en ce qu’elle rend « transparent » les flux par l’usage, comme un miroir tendu vers les surveillants.

Depuis que vous vous intéressez au phénomène urbain, quels développements avez-vous vécus et observés concernant l’usage des techniques ou technologies pour gérer les flux, contrôler les corps et surveiller les individus ?

TL : La « sousveillance » m’a permis de découvrir à travers des lectures, recherches et interventions une nette progression et prolifération des outils de contrôles comme les réseaux de vidéosurveillance ou l’intégration de logiciels de reconnaissance faciale. Aujourd’hui l’intelligence artificielle est aussi mobilisée pour augmenter ces technologies. On découvre des lampadaires qui intègrent des caméras camouflées. La miniaturisation des caméras, les réseaux haut débit, les accès à l’Internet en 5G ou encore la technologie embarquée sur smartphone, permettent la mise en place effective d’une smart city à bas bruit. La domotique et les objets connectés utilisent les données pour mesurer les corps et l’activité, c’est à double tranchant : comment sont gérées ces données ? Qui les possède et qui les vend ? La surveillance de masse est un premier jalon pour des politiques antidémocratiques et autoritaires. Mais, ces données sont aussi une ressource précieuse pour mieux comprendre la ville et inventer des solutions pour transformer des espaces inhospitaliers en zones accueillantes et vivables pour tou·tes.

Thomas Lasbouygues, La ville sousveillance, 2019.

Écusson. ø 8 cm.

AM : Dans les années 1970, lorsque j’ai commencé à travailler de manière performative en utilisant l’infrastructure urbaine, la vidéosurveillance rudimentaire (CCTV) était courante et très visible, presque de façon comique. Cette hyper-visibilité visait à dissuader. Mes actions interagissaient avec l’appareil de surveillance d’un lieu spécifique, faisant ainsi partie de la structure et de la perception publique de l’œuvre. Stealing était l’un de ces actes, réalisé intentionnellement sous l’œil de multiples caméras diffusant en direct l’acte de vol sur les moniteurs CRT du magasin.

Aujourd’hui, les mécanismes de surveillance sont incomparablement plus pernicieux et invisibles, s’étant « métastasés » dans nos vies privées. Surveillé·es et monétisé·es à mesure que nous naviguons entre l’espace public et privé, nos précieux téléphones mobiles, conçus pour la complicité, suivent chaque détail de nos vies. Nous abandonnons délibérément notre droit à la vie privée. Il convient d’être vigilant face à cette réalité, d’autant que la dérive politique vers l’autoritarisme (notamment aux États-Unis, mais pas uniquement) suscite une inquiétude implicite quant à notre exposition. En 2023, l’artiste autrichienne Katharina Gruzei et moi-même avons entamé un travail expérimental remettant en question le fonctionnement des webcams communes qui captent le trafic urbain à New York et à Vienne. À l’aide d’un miroir de la taille du corps pour rediriger l’éclat du soleil dans l’objectif d’une caméra de surveillance, nous avons systématiquement suivi nos déplacements respectifs dans nos villes, nous relayant pour « aveugler » les webcams ciblées et ainsi paralyser la fonction réfractive des lentilles.

Ann Messner, Stealing, 1978, C&A, Cologne (DE).

Vols, caméras de surveillance, moniteur de contrôle.

Tandis que l’une traversait la ville, miroir en main, l’autre, à des milliers de kilomètres, était connectée en tant que témoin, capturant l’écran au moment où les circuits électroniques de chaque caméra agressée se fracturaient et produisaient des glitchs. Les enregistrements obtenus — suivis en basse définition de silhouettes anonymes soudainement interrompus par une furie kaléidoscopique — témoignent aussi de la disparition du sujet surveillé qui devient une zone blanche dans l’image, exempte d’informations. Dans la rue, les témoins directs de l’acte performatif — quelqu’un manipulant un miroir de grande taille pour dévier la lumière vers une caméra — ignorent tout de l’enregistrement simultané à des milliers de kilomètres. L’observatrice reste invisible, dissimulée dans l’opacité électronique du système de surveillance. Les enregistrements sont projetés ultérieurement, ailleurs, dissociés de l’acte provocateur initial.

Du « masque social » que nous portons au jeu avec l’apparence, le déguisement, le folklore, etc. : en quoi la performativité de nos identités dans l’espace public peut-elle constituer un point de départ pour la subversion ?

AM : Il a toujours été important pour moi d’être visible du public lorsque je travaille dans l’espace public. Je reconnais que le privilège d’être une femme blanche, cis genre et de petite taille, le fait de ne pas être « identifiée comme suspecte », m’a permis d’entrer et de sortir de situations sans conséquence. Cela n’est pas négligeable dans le sentiment de sécurité que j’ai éprouvé dans le travail interventionniste au fil des décennies. Le travail performatif des années 1970 était comportemental et provocateur, mais en raison de ma présence physique de petite femme, mes actions visant à occuper plus d’espace que celui de mon propre corps n’étaient pas perçues comme conflictuelles, bien que j’ai pu ostensiblement revendiquer une défiance dans cette occupation d’espace dans des contextes très encombrés comme une rame de métro, par exemple. J’aurais peut-être pu mieux exploiter cette dynamique en soulignant dans ce travail que je n’étais pas en danger, justement à cause de ce privilège identifiable.

Ann Messner, Subway Stories « Frogman », 1979, métro de New York (US).

Accessoires, performance.

TL : Je vois plutôt cet usage du déguisement comme une possibilité pour dissoudre sa propre identité dans un groupe ou une foule, anonymiser son état administratif, échapper à la machine de contrôle et ainsi retrouver un espace de liberté (ce que l’écrivain américain Hakim Bey appelait une TAZ, une zone autonome temporaire). Je retrouve dans le carnaval ou dans les fêtes populaires et folkloriques un rituel poétique et politique par la satire : une revendication du sabotage et une remise en cause des conventions du pouvoir et des codes sociaux. C’est une manifestation magique où chacun·e est libre de participer et de s’exprimer. Il me semble que si nous changeons notre identité ou bien la camouflons dans la foule, nous pouvons agir et critiquer la société en étant moins vulnérables. La masse à un effet d’amplification des dynamiques transformatrices, pour les actions, mais aussi pour les personnes qui la composent. On trouve cette même question dans les fêtes populaires et folkloriques auxquelles je m’intéresse récemment. Ursus est un documentaire fiction construit autour de la figure de l’Ours en Europe. L’origine de ce projet a émergé lors de ma rencontre

Thomas Lasbouygues, L’homme gris et la stratégie du grotesque, Mardi Gras, 2019, Rennes (FR).

Dispositif de surveillance, costumes, accessoires, performance collaborative.

avec la danse des Ours en Roumanie. Cette danse est un rituel réalisé lors de la nouvelle année, elle a pour but de célébrer l’Ours, et toute sa mystique. Les danseurs revêtent une véritable peau d’Ours et dansent des heures ensemble au rythme de la transe des tambours. C’est un moment fascinant et surréaliste, on redonne le pouvoir à l’animal ours qui avant le Moyen Âge était vénéré comme un dieu. Je vois ici une manifestation et un besoin de réactiver des croyances païennes et populaires, une communion pour célébrer la puissance et la force du vivant.

Quelles méthodes opérationnelles mettez-vous en œuvre dans la ville ou dans d’autres espaces publics ?

TL : Mon travail de « sousveillant » a débuté par la pratique de l’arpentage pour couvrir et scanner littéralement la ville pour détecter, pirater et voler des images de vidéo surveillance. J’utilise un outil de contre-espionnage : un scanner d’ondes radio. Cet appareil balaie en continu plusieurs bandes de fréquences radio ; lorsqu’il capte une diffusion ou un signal radio, sonore ou visuel, ce dernier est affiché sur l’écran et cela me permet de voir en direct ce que la caméra de surveillance filme. J’ai ensuite bricolé cet outil pour enregistrer le contenu des images et des sons. J’ai pratiqué ces scannages pendant de nombreuses années dans des villes comme Strasbourg, Paris, Bruxelles, Leipzig, etc. Cela m’a permis de récolter une belle collection d’images de vidéosurveillance et constituer une base de données importante. Ce processus de chasse à l’image est aléatoire et empirique, il m’impose d’être méthodique et patient et de passer un temps important en ville. Il faut également trouver où sont fixées les caméras, comprendre et déchiffrer l’image que je découvre. Cela me permet d’appréhender la ville autrement, car je me déplace à pied, à vélo et en voiture avec ce système embarqué et adapté aux contraintes d’autonomie en énergie. C’est une vraie expérience de terrain. Cette banque de vidéos est ensuite restituée au public via des installations vidéos ou bien des films multi-écrans comme le projet Bystander, où je fictionnalise et fabrique de nouveaux récits avec comme matériaux le pouvoir d’interprétation de ces vidéos. Ce processus est aussi lié à ma pratique du found footage, où je fabrique des vidéos ou des films à partir de matériel existant sur les plateformes vidéos. J’utilise aussi le web et les caméras en ligne comme les webcams pour capturer ma matière première. Par exemple la vidéo Sous le regard des tropiques est réalisée avec des captures vidéos d’écrans lors d’une déambulation à travers des webcams de lieux touristiques lors du lock down en 2020. Mon but était de récupérer des images de la ville désertée des habitant·es et de la présence humaine en général. Aujourd’hui, ma pratique se développe dans ce sens, je place des caméras de type piège photographique pour détecter la présence du vivant dans la ville.

AM : Je vais décrire un projet qui a utilisé le format du journal et a touché un public bien plus large que prévu. The free library and other histories était un projet de recherche sur la lutte historique aux États-Unis pour les droits inscrits dans le premier amendement constitutionnel sur la liberté d’expression. Après le 11 septembre 2001, le gouvernement affirmait avoir le droit de savoir ce que lisaient les usager·es des bibliothèques. Les bibliothécaires, gardiens des rayonnages, résistaient à cette atteinte constitutionnelle avec une résilience et une créativité remarquables. Le journal retraçait en détail, sur le plan historique, la progression de cette lutte et d’autres pour les droits du premier amendement, tant sur le plan civil que juridique. L’histoire est dramatique, souvent scandaleuse, semblable et parfois aussi extrême que ce que nous observons actuellement en matière de dérives administratives et de criminalisation des positions politiques dissidentes. Je simplifie un peu, puisque la question

Ann Messner, The Free Library and Other Histories, 2018, bibliothèques publiques de New York (US).

Tabloïd offset gratuit édité en 6000 exemplaires, 28 p.

porte sur les méthodes opérationnelles et non sur ce sujet même. Donc, ce journal a d’abord été distribué par la bibliothèque universitaire semi-publique ayant commandé le projet, puis par un consortium de bibliothèques publiques du centre de New York, et enfin par des bibliothèques publiques participantes dans l’État du Maine lors d’une initiative en faveur des droits humains. Il était significatif qu’il existe un document matériel à emporter et à consulter. L’acte physique d’ouvrir un journal, de tourner les pages, alors que d’autres assistaient à un geste de lecture publique, a été activé dans de multiples espaces publics. Il n’y eut finalement pas assez d’exemplaires pour satisfaire la demande : les trois éditions, soit six mille exemplaires, étaient disponibles librement dans ces institutions publiques. L’œuvre a fonctionné comme une provocation in situ sur la question de la parole et de la lutte pour l’échange libre et équitable des idées.

TL : Je passe du temps à chiner des outils spécifiques sur le web, j’utilise aussi des tutoriels ou des manuels en ligne, en open source ou pirates pour fabriquer mes propres outils. J’apprécie ce processus de bricolage : comprendre le fonctionnement de ses outils de production et les fabriquer permet de sortir d’une forme d’économie où je serais dépendant de la technologie sous licence. Je pratique aussi le réemploi de matériaux et composants d’ordinateurs. Je fabrique des objets et sculptures pour diffuser mes œuvres à partir d’éléments de récupération comme des dalles d’écran d’ordinateurs cassées. J’essaie de résister à l’obsolescence programmée, je répare les objets, c’est aussi une forme d’attention aux objets technologiques anciennes et analogiques. Puis, je partage ces savoirs en même temps que mon processus de création artistique à travers des workshops, où je développe la co-création. Par exemple, je mets en place des ateliers de fabrication et formation aux microphones. Un autre exemple concret est l’œuvre Black Box, une mallette de médiation pirate disponible à l’artothèque de Strasbourg. Cette dernière propose au spectateur de s’initier à la récupération de signaux et vidéos de caméras de vidéosurveillance, ainsi que la mise à disposition du matériel pour réaliser une radio pirate. Un livret guide et un mode d’emploi complètent le dispositif et permettent de découvrir des stratégies de lutte et de résistance lors de rassemblements et de manifestations : techniques de camouflage, armes et barricades réalisées avec le mobilier urbain, etc.

Thomas Lasbouygues, Streaming Extracts, 2019.

Valise tactique ordinateur, transmetteur FM, valise coffret memory stick, microscope, échantillon de cristaux de sel, cartographie. 51,5 × 41,5 × 20 cm.

Comment abordez-vous ou percevez-vous les différences culturelles d’un pays à l’autre lors de vos interventions urbaines ?

AM : Mon expérience du travail dans l’espace public s’est principalement déroulée à New York et en Allemagne centrale. Il existe bien sûr des différences culturelles entre les deux, mais les deux contextes restent occidentaux. New York est une grande ville rugueuse avec la diversité au cœur, tandis que la ville allemande de taille moyenne dans laquelle je passe du temps dans la Ruhr, tend à être conservatrice, bien qu’elle devienne de plus en plus multiculturelle. Mon expérience de la différence culturelle s’est centrée sur la population multi-ethnique et économiquement diverse de New York — même si, à mesure que la ville s’est embourgeoisée, la population a évolué, les habitant·es des banlieues revenant vers le centre-ville, devenu plus homogène, riche et blanc. Je préfère travailler dans un environnement économiquement défavorisé et culturellement diversifié, c’est là que je me sens la plus accueillie et engagée. Je suis, au fond, une personne de la rue attirée par l’irrévérence culturelle — je suppose que cela fait de moi une homegirl. Pour moi, il est difficile de parler de réglementations spécifiques à un lieu, car une grande partie du travail que j’ai réalisé a été volontairement contre-réglementaire et non commanditée, quel que soit le lieu. Pour agir de cette façon, il faut faire preuve d’agilité stratégique dans la planification et l’exécution.

TL : L’immersion dans les espaces est importante pour moi : connaître les codes et les usages administratifs et légaux, culturels et cultuels. Je trouve des complices qui vivent sur place, qui m’aident à comprendre les mœurs pour gagner du temps lors du repérage. On retrouve de nombreux points communs liés aux effets de la globalisation sur la forme de la ville, mais j’ai pu observer quelques singularités marquantes lors de mes explorations dans d’autres pays :

– une gentrification inversée à Johannesburg, où le centre-ville est abandonné des riches ;

– une « altitude sociale » faisant l’analogie entre une pyramide renversée des classes sociales et la topographie de la ville de la Paz en Bolivie, où les espaces où il fait bon vivre et où on respire bien se trouvent en basse altitude, tandis que la catégorie de la population la plus pauvre réside sur le haut plateau au sommet des montagnes ;

– la présence et la cohabitation de différents cultes dans le même espace à Cochin en Inde.

Quelle généalogie d’influences vous a permis de mieux comprendre les comportements des citadins ? Comment ce bagage intellectuel façonne-t-il votre approche de l’intervention urbaine ?

AM : Je dirais que l’accent est mis sur le vernaculaire. J’observe les gens et j’aime les histoires. Mon lieu de réflexion favori est le métro de New York, ce qui peut sembler contre-intuitif. Le week-end, dans mon quartier essentiellement ouvrier et immigré, le métro est rempli des familles des travailleurs qui prennent les mêmes trains très tôt et très tard en semaine pour se rendre au travail. Être dans une rame bondée ces jours-là ressemble à une fête. C’est très différent de l’atmosphère sombre et épuisée du début et de la fin des longues journées de travail. Il ne s’agit pas d’observer les comportements, mais de ressentir la réalité vécue de ceux que l’on voit moins. Ils ne conduisent pas de voitures, n’en possèdent pas, ne prennent pas d’Uber, ils sont le socle de la ville. Je me sens chez moi avec eux dans le train.

Ann Messner, Subway Story Ad Dis-placement, 1977, métro de New York (US).

Emplacements publicitaires, photographies.

TL : Concernant les formes vernaculaires, je me suis beaucoup attaché aux formes d’architectures comme les cabanes et autres constructions de pierres sèches. Puis, il y a aussi les représentations satiriques comme l’univers des grotesques à la Renaissance, ces formes subversives cachées dans l’ornementation des édifices religieux. J’apprécie les manifestations populaires et festives comme le carnaval. Et puis, je suis d’une génération qui a connu la révolution du numérique : des usages vidéo analogiques au début d’Internet, j’ai fait partie de communautés de jeux vidéo en réseau, baigné dans une culture pop, et mainstream. Il y a des résurgences de cette dynamique très DIY chez l’artiste activiste japonais Tetsuo Kogawa qui a initié le radio art. Mes références sont aussi liées à mon cursus d’étude et de formation, avec des figures qui ont travaillé sur les nouvelles technologies, les systèmes de surveillances, les liens entre l’art et la science, entre vidéo et performance. Je peux citer l’inventeur Richard Buckminster Fuller pour ses créations utopiques et pragmatiques à la fois, le plasticien argentin Tomás Saraceno et sa pensée organique du réseau, les réalisateurs Alexandre Medvekine ou Chris Marker pour leur cinéma social, ou encore les documentaires de l’allemand Werner Herzog et du chilien Patricio Guzmán, les performances d’infiltration de l’italien Gianni Motti ou du français Alain

Thomas Lasbouygues, Radôme à palabre, 2016, Rocher de la Baume (FR).

Dôme géodésique en bois Douglas, nœuds en PVC renforcé, diodes électroluminescentes. ø 600 × 400 cm. Menuiserie : Christophe Issaly.

Declercq. Ce sont aussi des rencontres artistiques et des invitations de commissaires qui m’inspirent, comme celle de l’artiste taïwanaise Shu Lea Cheang pour le travail et les événements qu’elle organise autour du code ou le duo d’artistes vidéastes Fabien Giraud et Raphaël Siboni que j’ai pu assister. Enfin, il y a ces artistes et philosophes qui travaillent sur les récits spéculatifs : Donna Haraway, Fabrizio Terra Nova, Bruno Latour, Baptiste Morizot, Vinciane Despret.

Vous appartenez à deux générations qui ont eu divers modes d’accès à la culture, aux contre-cultures et aux arts, via des ressources et documents diffusés du local au global et inversement. En quoi ces apports constituent-ils un terreau fertile qui permet, facilite ou limite les échanges et affinités à l’échelle mondiale ?

AM : C’est une question intéressante considérant que j’ai commencé à développer ma pratique artistique de manière significativement antérieure à la démocratisation d’Internet. Mes premières expériences d’utilisation du web comme outil de travail et de mise en réseau remontent à 1997 — j’avais alors 45 ans, ce qui est considéré comme le milieu de carrière dans le champ de l’art. Cette facilitation de communication m’a permis de renouer avec la vie (et le travail) des années 1970, lorsque je vivais en Allemagne. Cela s’est poursuivi et, pour des raisons que je ne comprends pas entièrement, mon travail performatif précoce suscite un intérêt continu en Europe auprès d’un public plus jeune, alors qu’à New York (ma ville d’origine), il y a eu peu de reconnaissance et certainement aucune intégration dans un récit culturel plus large aux États-Unis. J’apprécie cette reconnaissance. Si je devais spéculer, je dirais que cela tient peut-être au fait qu’en Europe, la « culture de rue » bénéficie d’un soutien intellectuel différent des États-Unis, où la production culturelle est perçue avant tout comme un capital transactionnel.

TL : Je me reconnais dans les mouvements de pensée de type low-tech qui manifestent une conscience technologique et un partage des ressources, tels que les Creative Commons et le peer-to-peer qui ont rendu accessibles des contenus pointus. C’est par leur biais que j’ai eu accès à certaines vidéos introuvables, mais aussi à une culture mainstream. Je veux continuer à prendre part à cette démocratisation des ressources et des savoirs à travers l’enseignement, la transmission et l’engagement politique : repenser les économies de production, développer des stratégies de lutte, participer à des mouvements militants et libertaires, mettre en œuvre la pensée pirate.

Thomas Lasbouygues, Sous le regard des tropiques, 2021.

Vidéo, Full HD, couleur, son, 16 : 9. 15 min 17 sec.

AM : J’aimerais aussi aborder l’innovation technologique plus récente, sous la forme de la connectivité visuelle directe et instantanée — WhatsApp, Zoom, Facetime — qui permet des réalignements radicaux, non locaux, des sociétés et donc des cultures. Je pourrais inclure d’autres médias sociaux, mais je fais référence ici aux plateformes de communication collective en temps réel, largement adoptées pendant la pandémie. Cela a favorisé de nouvelles alliances trans-culturelles à l’échelle mondiale et renforcé des groupes d’affinité préexistants. Cela s’est aussi accompagné d’une montée de la surveillance systémique, de la désinformation structurelle et de tendances mondiales accrues vers le contrôle autoritaire. Nous vivons un moment historique très précaire, où nos affinités (qu’on les qualifie ou non de contre-culturelles) deviennent des gestes précieux de solidarité non transactionnelle. J’y pense souvent ces temps-ci.

Il existe une idée selon laquelle l’art peut avoir un pouvoir transformateur. Dans cette perspective, quelle est, selon vous, l’efficacité matérielle ou symbolique d’une intervention urbaine ? De quelles manières pensez-vous que les pratiques artistiques peuvent contribuer aux luttes sociales ?

AM : Je crois effectivement que les pratiques créatives, en particulier lorsqu’elles sont élaborées avec des collègues issu·es d’autres disciplines, peuvent ouvrir des perspectives pour imaginer et mettre en œuvre des modes de vie plus constructifs entre humains et avec la planète. Il existe d’ailleurs de nombreux exemples auxquels nous avons accès, quel que soit notre lieu de vie. Les créateur·ices réfléchissent à l’échelle globale à la manière d’avoir un impact à travers des pratiques transdisciplinaires. Toutefois, je me demande parfois si l’on souhaite réellement avoir un impact significatif, ne faudrait-il pas alors s’orienter vers les sciences, la technologie ou la politique ? Je ne souhaite pas paraître cynique, mais je préfère rester réaliste. La pratique créative à visée sociale est indéniablement bénéfique pour l’âme. J’ai pris conscience des enjeux sociaux au plus fort de la guerre américaine au Vietnam. Bien que très jeune, j’ai été témoin à la télévision des mouvements pour les droits civiques et des manifestations contre la guerre, ainsi que de la répression étatique qui s’ensuivait. Au sein de ma famille nucléaire, j’ai vu ma mère — mère célibataire — s’affirmer en tant que féministe. Parallèlement, lorsque j’ai entamé mes études et ma vie de jeune artiste, une réponse culturelle vibrante émergeait face aux bouleversements socio-politiques, ce qui a fortement influencé mon parcours. Pour moi, être artiste a toujours été intrinsèquement lié à l’engagement social : je n’ai jamais pu, ni même souhaité, dissocier ces deux dimensions.

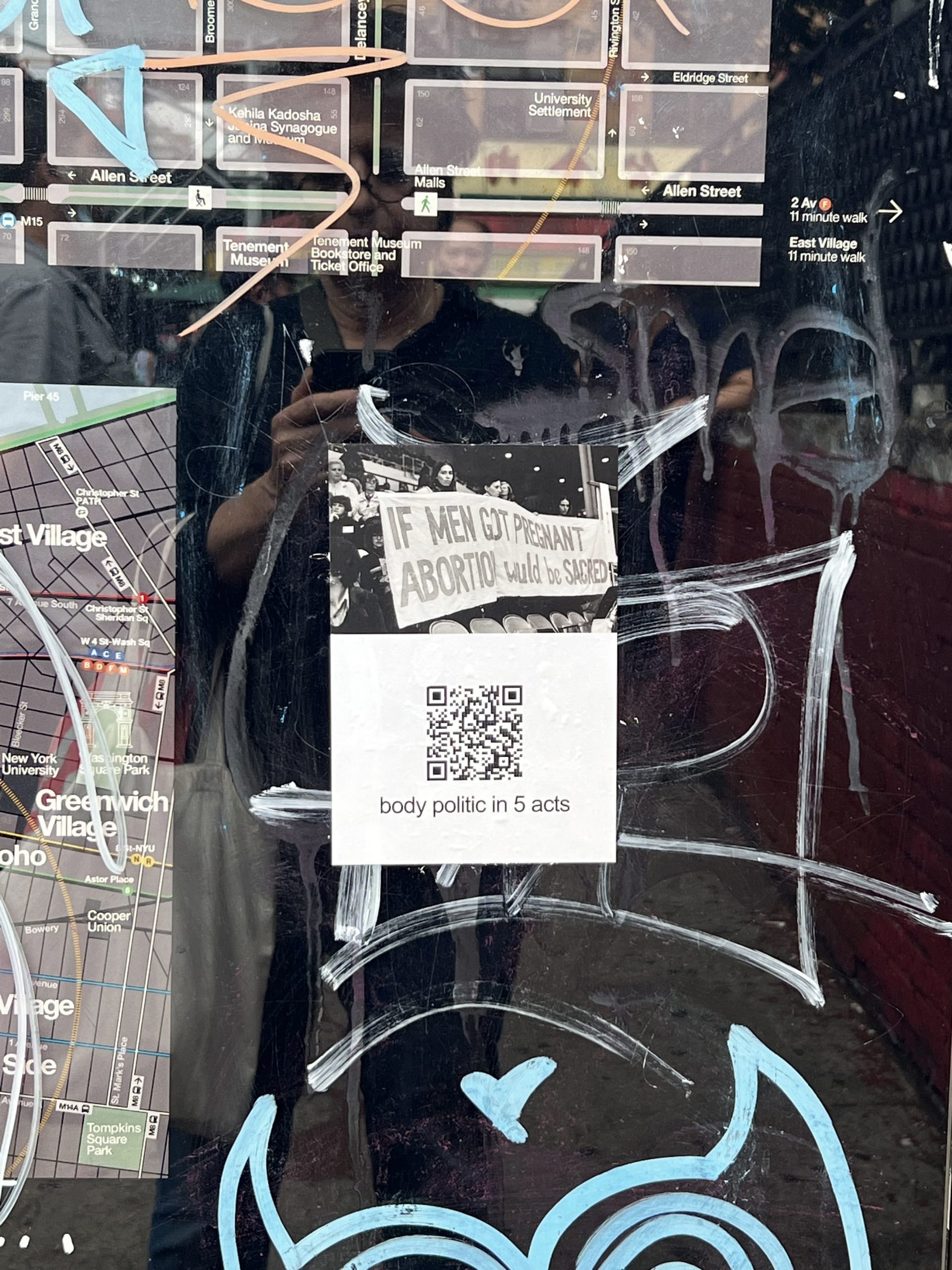

Ann Messner, Body Politic in 5 Acts, 2022

Stickers avec QR code, site web https://bodypolitic5acts.net/

sur le thème de la lutte historique pour les droits reproductifs et l’autonomie corporelle des femmes.

TL : Rendre sensibles et accessibles les flux d’informations, ainsi que certaines technologies et données cryptées et cryptiques : cette démarche permet aux citoyen·nes de se positionner face aux pratiques antidémocratiques et liberticides. De la même façon, les pratiques artistiques sont susceptibles d’interroger l’évolution des lois, autant que d’impliquer et responsabiliser chacun·e sur leur impact dans la ville et sur le vivant, jusqu’à prendre part à leur évolution. Dans leur processus, elles permettent aussi de promouvoir le collectif et des formes de représentativité inclusives, de défendre les minorités ou de protéger les libertés fondamentales. Par exemple, le programme « Nouveaux

Thomas Lasbouygues, Ursus, 2022.

Vidéo, Full HD, couleur, son, 16 : 9. 8 min.

Commanditaires » pose un cadre pour qu’un groupe d’habitant·es formule son désir d’insérer une œuvre dans leur espace de vie. S’investir dans une pratique créative permet d’activer de nouveaux récits : appréhender et d’expérimenter d’autres usages, imaginer des alternatives à des situations problématiques liées à la technologie et à l’urbanisme, en lien avec le changement climatique, faire parlement et prendre soin du vivant.