Entretien avec Nepthys Zwer

Atelier de cartographie collective à Besançon, 2024. Lors d’un atelier sur le spatio-féminisme, ce groupe dresse la carte sensible du quotidien d’une personne queer.

Quelle est votre définition de la cartographie et de la contre cartographie ?

Nepthys Zwer : J’adopte la définition la plus large possible, formulée par l’historien de la cartographie Brian Harley : « Une carte est une représentation graphique du milieu. » Dans les années 1990, quand a été initiée la grande « déconstruction des cartes », les historien·nes ont décidé d’intégrer à leur corpus des œuvres n’obéissant pas aux définitions classiques – c’est-à-dire occidentales – de ce qu’était une carte. Un artefact de l’art pariétal montrant, par exemple, un dromadaire vu de côté, mais dans un enclos en vue zénithale pouvait ainsi se voir qualifié de carte, tout du moins méritait d’être considéré comme une représentation spatiale digne d’intérêt. Il en est ainsi des productions des cultures ayant une acception non euclidienne, non métrique de l’espace, telle qu’elle s’exprime, par exemple, dans les songlines aborigènes, ces chants narrant les voyages des ancêtres mythiques à travers le paysage australien. Cette définition nous permet d’y inclure également les contre-cartes, souvent « hors normes », car elles rompent avec les conventions.

Tout d’abord, nul besoin d’être cartographe de métier pour les réaliser. Ceci explique que leurs formes n’obéissent pas aux normes de la cartographie et s’éloignent aussi du design léché et uniforme auquel nous habitue le graphisme d’information. Mais c’est surtout l’objet de la carte qui est dissident : elle spatialise des informations que l’on ne trouve généralement pas sur les cartes « officielles », qui témoignent d’injustices, de crimes sociaux, d’anomalies ou de corrélations problématiques entre des phénomènes, comme les évictions des populations pauvres des centres-villes historiques et la location touristique saisonnière. À leur base, il y a souvent des témoignages de première main : ce sont les personnes premières concernées qui sont le plus habilitées à formuler un propos fondé. Ce peuvent être les sans-voix, les subalternes, comme les personnes habitant des quartiers informels ignorés des plans des villes, qui vont se cartographier elles-mêmes. En cela les contre-cartes peuvent aussi montrer l’expérience empirique des gens, le perçu, le vécu, le ressenti, les émotions, etc. La dimension subjective de l’information se transforme ici en atout.

Prendre cet outil aux groupes dominants qui l’ont réservé à leur usage exclusif en raison de son extraordinaire pouvoir performatif (car qui maîtrise la carte, maîtrise le monde !) et le remettre entre les mains de la société civile, c’est un peu revenir à ce que la carte est à la base : un support de communication, un outil du quotidien qui doit pouvoir exprimer toutes les appréciations et situations, un langage à disposition de toutes et de tous. C’est d’ailleurs cette démocratisation que souhaitait Jacques Bertin, le « père » de la standardisation de la sémiologie graphique : un jour, tout le monde ferait des cartes…

Quelles réflexions, expériences vous ont amenée vers ces disciplines ?

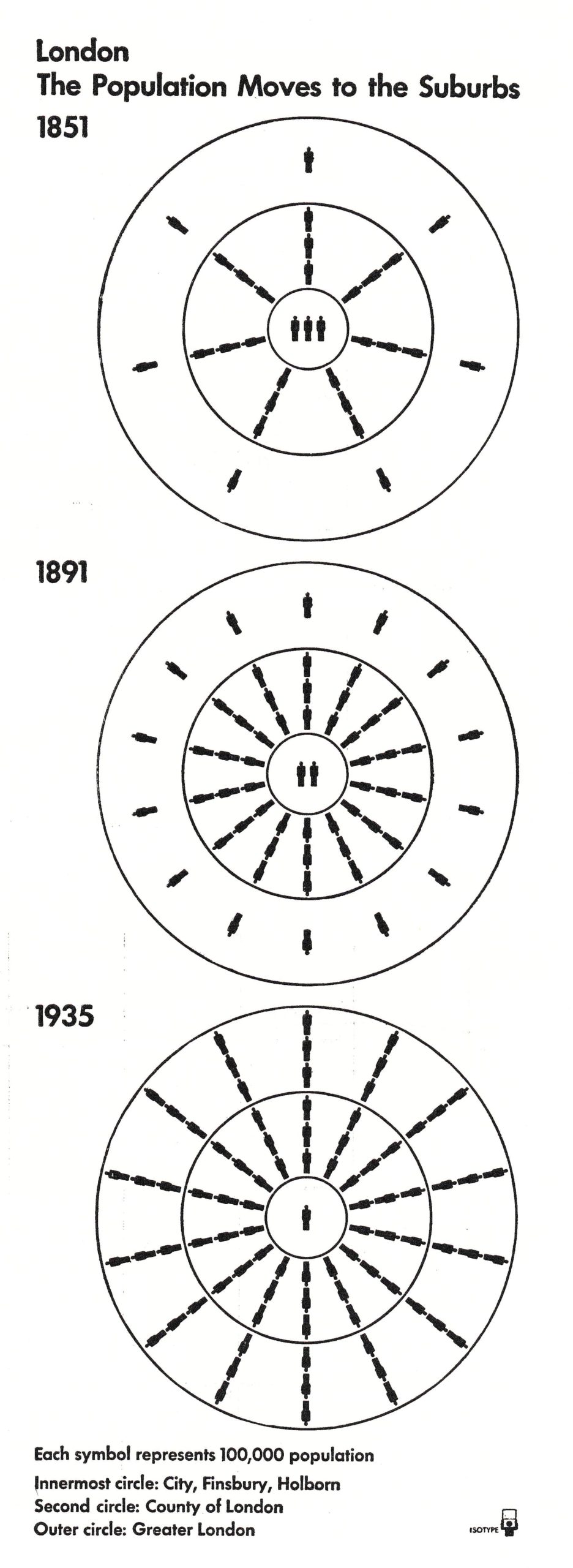

NZ : C’est la démarche politique qui sous-tend la contre-cartographie qui m’intéresse et qui m’a menée de l’Isotype à la cartographie. Ma thèse portait sur les idées et concepts politiques et économiques de l’entre-deux-guerres. J’ai travaillé sur la notion d’ingénierie sociale développée par le philosophe et économiste Otto Neurath (1882-1945), qui voulait que la société civile prenne en main le pilotage de la cité, qu’elle joue un rôle prescriptif dans les décisions politiques. Pour cela, il fallait que son avis soit éclairé. Avec Marie (Reidemeister) Neurath (1898-1986), il a donc développé un système de représentation graphique de données statistiques, l’Isotype (International System of TYpographic Education), accessible à tout le monde. C’est un langage simple, fait de pictogrammes qui représentent des données quantitatives qui sinon seraient rébarbatives. Tout comme la contre-cartographie, l’Isotype est un outil d’empowerment : mieux informée de la marche du monde, une personne est plus à même de défendre ses droits socio-économiques. Étant donné que l’activité humaine se déploie dans l’espace, beaucoup de planches Isotype sont aussi des cartes. Et ce sont des contre-cartes. Aujourd’hui, les contre-cartographes revendiquent d’ailleurs volontiers une filiation symbolique avec l’Isotype.

J’adopte le terme de « contre-cartographie » en référence à la sociologue Nancy Peluso qui a forgé celui de « counter-mapping » en 1995. Mais les dénominations de cartographie « radicale » ou « critique » me conviennent également. Historiquement la géographie critique états-unienne s’est dédoublée avec une « branche » radicale à partir des années 1970, qui était plutôt d’obédience marxiste. Elle est associée aux noms des géographes William Bunge, David Harvey et Richard Peet, ainsi qu’au Détroit Geographical and Expedition Institute dirigé par la jeune activiste Gwendolyn Warren et à la revue de géographie radicale Antipode. Pour moi, la notion de « radicalité » désigne une approche sociale critique qui va à la racine des choses, ce que je tente dans toutes mes entreprises.

Cependant, il me semble judicieux d’appréhender le phénomène par toutes ses formes d’expression qui n’ont pas forcément fait école. Je pense à des cartographies occasionnelles ou aux cartographies autochtones, en Amérique latine notamment, dont nous n’avons que peu de traces. On constate à présent une volonté de labélisation qui marque la nouvelle préoccupation de la recherche universitaire pour un phénomène (plutôt qu’une « discipline ») qu’il faudrait apprivoiser. Je préfère être prudente : une domestication taxonomique risque de vous faire croire que vous feriez de la contre-cartographie parce que vos productions obéiraient aux critères définis. Or une contre-carte isolée, qui ne s’inscrit pas dans une lutte sociale, qui ne correspond qu’à un positionnement de principe, manque son objectif.

De simples explorations urbaines, par exemple, permettent de décrypter les signes du phallocentrisme ambiant dans les odonymes, les enseignes, la statuaire, la publicité, etc. et de réaliser que des milliers d’injonctions discrètes et omniprésentes nous poussent à performer nous-mêmes notre genre. Pratiquer le spatio-féminisme, c’est tout simplement lire et analyser nos pratiques genrées de l’espace.

Il s’agit alors de s’inscrire symboliquement dans l’espace, ce que font des artistes comme Miss.Tic ou Shamsia Hassani quand elles font parler les murs. C’est une façon de se déclarer, d’être présente, de se rappeler à l’opinion publique, c’est-à-dire de se faire exister, et cela en portant un message fort pour chercher à faire évoluer les mentalités. C’est aussi une façon d’éviter la confrontation directe, les forces en présence étant trop disproportionnées. Le patriarcat est un dispositif qui assure de tels privilèges à un groupe au détriment d’un autre (avec, bien sûr, des traitements inégaux à l’intérieur même des groupes, ce que met en lumière l’approche intersectionnelle) que les hommes ne pourront jamais l’abandonner par le seul argument de la raison ou de la législation. Surtout parce que ce dispositif est universel et établi depuis des temps immémoriaux. L’art est une façon efficace de grignoter les certitudes, de faire naître le doute dans les représentations stéréotypées sexistes. La poésie est bonne pour le cerveau, rappelait Miss.Tic.

Dans vos travaux, vous listez quelques exemples de mode opératoire à mener pour améliorer le quotidien des femmes dans l’espace public, pouvez- vous nous en citer quelques uns ?

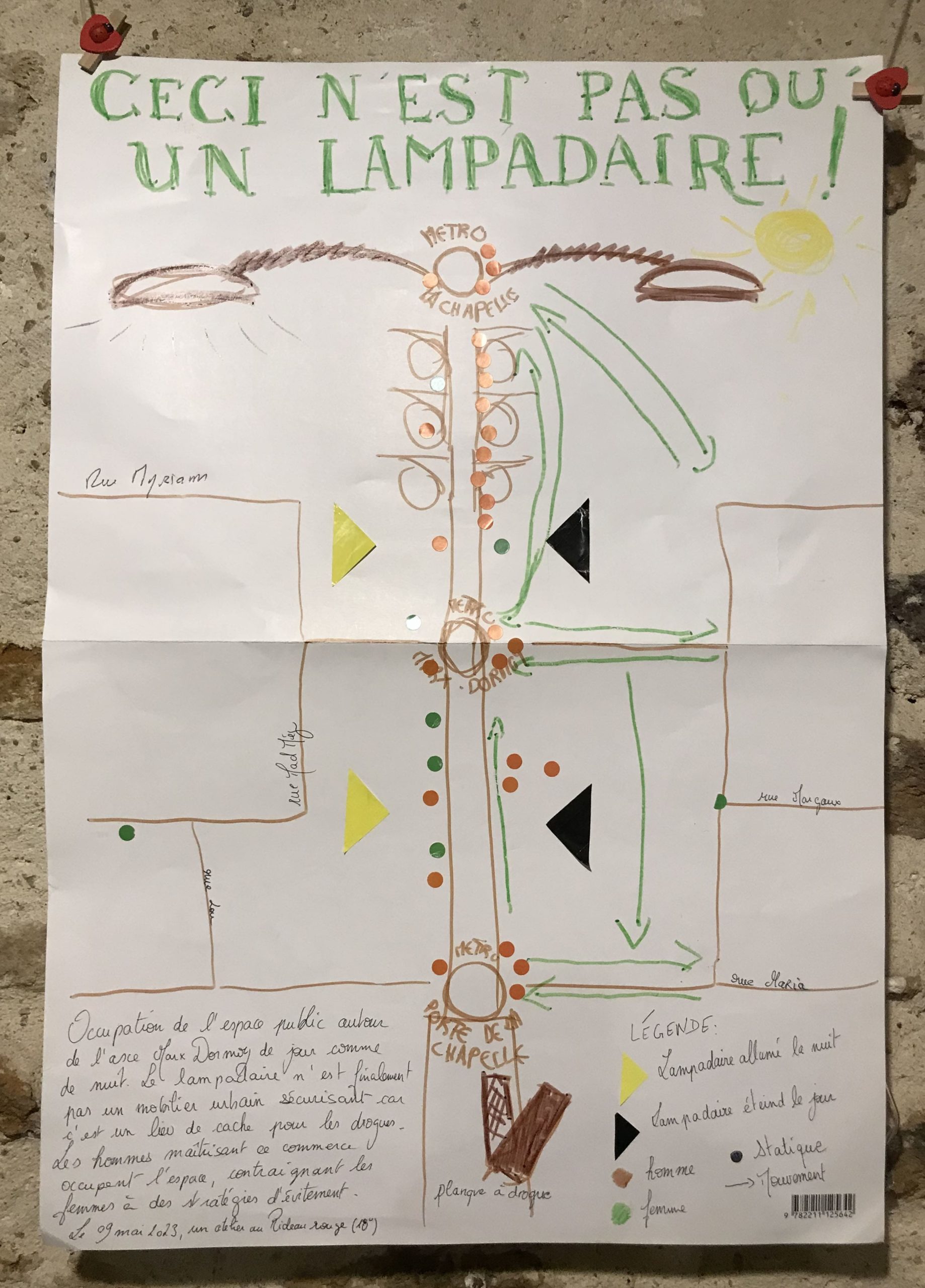

NZ : J’en appelle plutôt à une prise de conscience. Aménager la rue pour que les femmes se sentent en sécurité est indispensable (bien qu’un groupe lors d’un atelier ait témoigné de l’inutilité de l’éclairage des rues là où des trafiquants de drogue cachent leur marchandise dans les pieds des lampadaires…). Il faut des trottoirs praticables avec une poussette (comment prendre le métro à Paris avec de jeunes enfants ?), des bancs pour socialiser (les femmes, toujours majoritairement en charge du care, sont celles qui pratiquent la ville en journée), des lieux où l’on se sente en sécurité. Il faut que l’information sur les infrastructures utiles aux personnes en charge des autres devienne prioritaire (où sont les tables à langer ?) et pour cela recueillir la parole des premières concernées. Il faut abandonner la culture de l’urbanisme fonctionnel, qui séquence artificiellement les activités et dont l’effet collatéral a favorisé l’émergence du discours sécuritaire. Il faut que les budgets des aménagements urbains ne soient plus consacrés aux seuls besoins des hommes (c’est le cas des terrains tout-sport par exemple).Mais s’attaquer uniquement aux effets du patriarcat sur nos vies et nos pratiques spatiales revient à s’en accommoder. Il faut, aussi et surtout, réfléchir aux origines de ces problèmes, donc être radicale, réviser notamment la façon dont nous construisons la connaissance, car c’est elle qui produit la culture sexiste et inégalitaire qui commande les décisions d’aménagement et la législation qui conditionnent nos vies.C’est ici qu’il s’agit d’être radicale, en amont, à la source du problème.

Quels résultats vous ont amenée à inventer le terme de spatio féminisme ?

NZ : Mes recherches sur l’épistémologie de la cartographie m’ont permis de cerner et d’expliquer le discours performatif de la carte, cet outil, cet instrument, cette arme de la colonisation et de la domination masculine. Il n’y avait rien d’étonnant à ce que la connaissance géographique, dans ce contexte, ne développe pas d’approche critique et ne questionne jamais les conditions de sa construction. À l’inverse, la contre-cartographie le fait et, au fil de mes recherches, j’ai très vite réalisé qu’elle mobilisait les épistémologies féministes. C’était comme si toutes les théories critiques féministes développées depuis les années 1970 étaient mises en œuvre implicitement et j’ai voulu expliciter cela avec mon dernier livre. Prenez les théories de Donna Haraway : l’omniscience masculine se retrouve dans la vue zénithale de la carte : par un « tour de passe-passe divin », l’homme voit le monde en entier, avec « l’œil de Dieu ». Les contre-cartographies s’interdisent cette prétention et cette légitimation par la science et la technique. Prenez la notion d’« objectivité forte » développée par Sandra Harding : elle montre qu’assumer la subjectivité de ses productions scientifiques renforce plutôt leur valeur heuristique. Et selon la « théorie du point de vue » de Nancy Hartsock, les premières concernées sont seules à même de parler en connaissance de cause de leur expérience. Les contre-cartographies intègrent (ou plutôt : cherchent généralement à intégrer, ne soyons pas trop naïves) ces approches épistémologiques.

Nous avons donc affaire aux biais habituels de la construction de la connaissance, dénoncés par les penseuses féministes depuis si longtemps. Le phénomène contre-cartographique est certainement le moment de les questionner dans toutes les disciplines de la géographie. Mais j’ai aussi voulu écrire un manifeste : c’est notre rapport à l’espace qui se trouve questionné par la contre-cartographie. Cet espace que nous pratiquons au quotidien, l’espace conçu, perçu et vécu, nous oublions de l’analyser et de nous demander pourquoi nous pensons et agissons différemment à son propos selon que nous sommes socialisé·es en tant que femme ou en tant qu’homme. Lors de chaque atelier, je constate l’impensé et la non prise en compte de la dimension spatiale de nos vies.

Est ce que dans vos travaux, les graffitis dans l’espace public sont éprouvés ? Par le prisme des femmes ? et du spatio féminisme ?

NZ : Il me semble que les approches critiques féministes, quand on les applique aux pratiques et représentations spatiales, gagnent avec le spatio-féminisme un outil de mise en œuvre très utile. Cela constitue clairement un champ à développer. Les graffitis et le streetart sont un excellent exemple d’un discours dissident porté dans l’espace public, là où l’expression est plutôt policée. Henri Lefebvre a forgé la notion de « droit à la ville », la possibilité de jouir vraiment de son milieu et les inscriptions rebelles correspondent à un « reclaim the streets », à une réappropriation de l’espace confisqué et ce, par le truchement de l’art.

C’est une sorte de soft-power face à des pouvoirs hégémoniques répressifs qui ne disent pas leur nom. Vous avez, par exemple, les tags du quartier d’Exárcheia à Athènes. Lors d’un atelier en 2024, les participant·es avaient cartographié la répression qui s’y abat sur quiconque tente de préserver son espace de vie. Or les murs d’Exárcheia disent cette situation en permanence, avec des tags que viennent photographier les touristes du monde entier.

Prenez le quartier de Silwan à Jérusalem Est. Sur les façades des maisons, face aux remparts de la Vielle ville, un collectif d’artistes à déployé des yeux gigantesques qui vous regardent et rappellent les évictions dont est victime la population palestinienne. Autant qu’une désobéissance civile (ce que ce geste était à l’origine) le streetart est une façon de se réapproprier l’espace public : s’y inscrire pour porter un message, là où il est difficile de l’empêcher. La contre-cartographie fait exactement cela.

Les graffitis dans l’espace public au sujet des femmes ou du féminisme réalisés par des femmes ont elles un impact positif ?

NZ : Les femmes, c’est-à-dire la moitié subalternisée de l’humanité, savent transformer l’espace public en support de leurs messages de subversion. Les colleuses le font de manière politique, les femen utilisent d’ailleurs leur propre corps comme support mobile et bien pratique. Les graffeuses le font par le moyen de l’art, la contre-cartographie en mettant en image ce bain visuel qui est le nôtre et qui est tout à fait genré et genrant. Nous devons apprendre à décoder, à interpréter cette culture visuelle et informationnelle dans laquelle nous sommes immergé·es au quotidien depuis la naissance.

De simples explorations urbaines, par exemple, permettent de décrypter les signes du phallocentrisme ambiant dans les odonymes, les enseignes, la statuaire, la publicité, etc. et de réaliser que des milliers d’injonctions discrètes et omniprésentes nous poussent à performer nous-mêmes notre genre. Pratiquer le spatio-féminisme, c’est tout simplement lire et analyser nos pratiques genrées de l’espace.

Il s’agit alors de s’inscrire symboliquement dans l’espace, ce que font des artistes comme Miss.Tic ou Shamsia Hassani quand elles font parler les murs. C’est une façon de se déclarer, d’être présente, de se rappeler à l’opinion publique, c’est-à-dire de se faire exister, et cela en portant un message fort pour chercher à faire évoluer les mentalités. C’est aussi une façon d’éviter la confrontation directe, les forces en présence étant trop disproportionnées. Le patriarcat est un dispositif qui assure de tels privilèges à un groupe au détriment d’un autre (avec, bien sûr, des traitements inégaux à l’intérieur même des groupes, ce que met en lumière l’approche intersectionnelle) que les hommes ne pourront jamais l’abandonner par le seul argument de la raison ou de la législation. Surtout parce que ce dispositif est universel et établi depuis des temps immémoriaux. L’art est une façon efficace de grignoter les certitudes, de faire naître le doute dans les représentations stéréotypées sexistes. La poésie est bonne pour le cerveau, rappelait Miss.Tic.

Dans vos travaux, vous listez quelques exemples de mode opératoire à mener pour améliorer le quotidien des femmes dans l’espace public, pouvez- vous nous en citer quelques uns ?

NZ : J’en appelle plutôt à une prise de conscience. Aménager la rue pour que les femmes se sentent en sécurité est indispensable (bien qu’un groupe lors d’un atelier ait témoigné de l’inutilité de l’éclairage des rues là où des trafiquants de drogue cachent leur marchandise dans les pieds des lampadaires…). Il faut des trottoirs praticables avec une poussette (comment prendre le métro à Paris avec de jeunes enfants ?), des bancs pour socialiser (les femmes, toujours majoritairement en charge du care, sont celles qui pratiquent la ville en journée), des lieux où l’on se sente en sécurité. Il faut que l’information sur les infrastructures utiles aux personnes en charge des autres devienne prioritaire (où sont les tables à langer ?) et pour cela recueillir la parole des premières concernées. Il faut abandonner la culture de l’urbanisme fonctionnel, qui séquence artificiellement les activités et dont l’effet collatéral a favorisé l’émergence du discours sécuritaire. Il faut que les budgets des aménagements urbains ne soient plus consacrés aux seuls besoins des hommes (c’est le cas des terrains tout-sport par exemple). Mais s’attaquer uniquement aux effets du patriarcat sur nos vies et nos pratiques spatiales revient à s’en accommoder. Il faut, aussi et surtout, réfléchir aux origines de ces problèmes, donc être radicale, réviser notamment la façon dont nous construisons la connaissance, car c’est elle qui produit la culture sexiste et inégalitaire qui commande les décisions d’aménagement et la législation qui conditionnent nos vies. C’est ici qu’il s’agit d’être radicale, en amont, à la source du problème.

Atelier de cartographie collective à Paris 2024. Un groupe de femmes démontre que l’éclairage des rues ne suffit pas à les « sécuriser » : dans leur quartier de la Chapelle, elles évitent la lumière les lampadaires pour ne pas croiser les dealers.